Symptoms

Do you suffer from any physical symptoms? There is a lot of stress in our daily lives.

People who are stressed from their daily work, tired from caring for their family and children, or physically suffering from old age, have different problems, but we offer treatment for the "symptoms" that people of all ages suffer from.

Cold Hands and Feet, Swollen Legs

Have you ever felt like your hands and feet are always cold? Or that your legs get really puffy by the end of the day? These could be signs your body is trying to tell you something.

What are the main causes of coldness and swelling?

Think of your body like a river with flowing water. If this flow gets blocked, coldness and swelling can easily occur.

Causes of Coldness

📍 Poor Blood Circulation: Staying in the same position for too long or not getting enough exercise can make it hard for your blood to flow smoothly. It’s like trying to water your garden with a hose that’s only letting out a trickle.

📍 Weak Muscle Pump Action: Your muscles act like pumps to push blood back to your heart. If your muscles are weak from lack of exercise, this pumping action weakens, making you feel colder.

📍 Imbalance of the Autonomic Nervous System: Stress and irregular sleep can mess with your body’s temperature control system, called the autonomic nervous system, making you more sensitive to cold.

📍 Eating and Drinking Too Many Cold Things: Consuming a lot of cold food and drinks can cool your body down from the inside.

Causes of Swelling

📍 Poor Fluid Circulation: If excess fluid in your body isn’t drained away properly, it can build up and cause swelling. Imagine a clogged drain where water starts to pool.

📍 Slow Lymphatic Flow: Lymph fluid carries waste and extra fluid away from your tissues. If this flow becomes sluggish, swelling can occur.

📍 Eating Too Much Salt: Salt makes your body hold onto water. So, eating a lot of salty foods can lead to water retention and swelling.

📍 Standing or Sitting for Long Periods: Staying in the same position for a long time can cause gravity to pull fluids down to your lower body, leading to swelling in your legs and feet.

The Approach of “Japanese Acupuncture”

Traditional Japanese acupuncture can help improve coldness and swelling. Your body has many “Tsubo” or acupoints, which are like energy hubs. And these energy hubs are connected by pathways called “Meridians.”

In acupuncture, thin needles are gently inserted into these Tsubo, or warm moxa (made from a herb) is used to warm them. This helps to smooth out the flow of energy in your body and bring it back into balance.

Let’s try…

Instead of just focusing on one Tsubo for one symptom, practitioners look at your whole body to find the root cause of your coldness and swelling and choose Tsubo that are right for you.

If you’re struggling with cold hands and feet or swelling, why not give Japanese acupuncture a try? You might experience a gentle warmth spreading through your body and a feeling of lightness!

改善方法

How it Helps with Coldness and Swelling

📍 Improves Overall Circulation: It helps to get stagnant blood and fluids moving, warming up your entire body.

📍 Supports Internal Organ Function: It especially helps the organs involved in fluid metabolism (like what’s called “Spleen” in Eastern medicine) to work better and drain excess fluid.

📍 Balances Your Body: It regulates the autonomic nervous system and helps your body’s natural healing abilities to work effectively

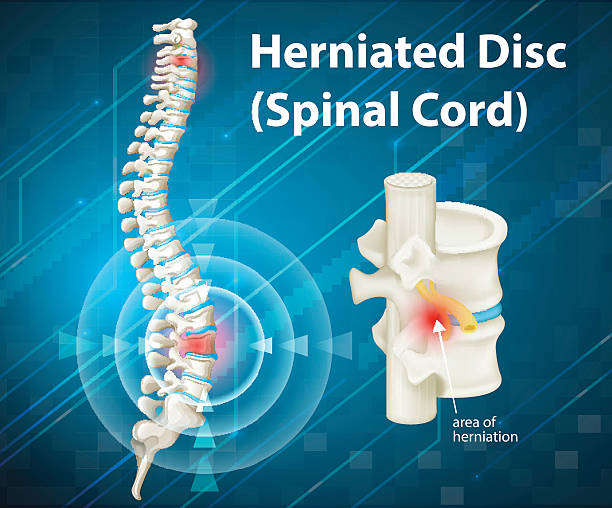

Herniated disc

※Symptoms

The nucleus pulposus in the intervertebral disc between the spine is crushed from above and pops out the back, which causes the nerves running through the spine to be compressed, resulting in back pain and sciatica.Because the nucleus pulposus pops out unevenly on either side, symptoms include pain along one side of the hip to the thigh and back of the calf.

※A test of Herniated disc

Lasegue sign…When you lie on your back with your knees extended and try to raise your legs, you cannot raise them high because of pain from your lower back to your thighs and calves.The pain makes it difficult to perform movements such as trying to put on socks.

改善方法

※Treatment

Hernias are often caused by compression of the spine, which is due to tight back muscles.Treatment is designed to loosen these muscles.Muscle tension in the back to lower back can be related to gastrointestinal problems.The lower back itself may also be cold, which is related to cold feet.We will treat to remove these hidden causes.

※Surgery is the last step

Many patients have had hernia surgery but still have the same back pain.In modern medicine, if rest, traction therapy, and injections to block nerves do not work, “surgery” may be the next step.We consider acupuncture and moxibustion to be an intermediate medical treatment between the onset of the disease and the severe cases for which surgery is considered indicated.Scalpel to the body is the last step.

Frozen shoulder

It comes one day, without warning, out of the blue.When you wake up in the morning, your shoulder joint hurts so much that you cannot lift your arm, put on a shirt, or comb your hair.Just a slight movement of the arm causes extreme pain.For some, the pain throbs even when they do nothing, and they cannot sleep at night.

In the classics, there is an expression, “White Tiger Bite Pain.In other words, the pain in the joints is so severe that it is like being bitten by a white tiger.

※What is the cause?

One day, without warning, it just comes out.”As I said, it is just a feeling that the patient has.When you examine the patient, you will find the cause of the problem.There is also a structural problem in that the joint fluid in the shoulder joints decreases with age.

※If caused by “heat”

“Heat” in the shoulder joint means that it may be inflamed and throbbing without any action.This is more painful in the evening than in the morning, and it also hurts while sleeping.In other words, as the body warms up, it becomes “heat + heat” and the pain increases.

Another “heat” one is called “reverse qi”.This is one in which the lower body is cold and the upper body is hot.This is common in menopausal women.The “heat” in this case is not the heat of inflammation, so it is not painful at rest, but it is painful when the arm is raised.

※If caused by cold and humidity

Pain in the morning or at the beginning of movement is often related to cold.Because the shoulder is cold and the muscles are stiff, the pain is usually “painful at the beginning of movement, but not after a while,” or “not painful when the body warms up”.

Dampness is related to “moisture” from the weather and “moisture” in the body.Moisture in the body refers to excess water in the body.When it rains, the pain increases due to “dampness in the body and dampness from the weather”.It is also more common in people with weak stomachs and intestines.

改善方法

※Treatment

Treatment begins with the elimination of the cause.We treat the cause of the “heat,” “cold,” or “dampness.”If the symptoms are severe, the prick is light and shallow, so you will not feel any pain.The treatment is performed on the meridians to regulate the flow of qi (energy).In many cases, pain is relieved at this point.For residual pain, we move the shoulder, examine the meridian at which angle the pain is felt, and apply pressure to that meridian.Gradually, the area of pain is narrowed down, and finally, moxibustion is used to adjust the meridians and lightly move the shoulder to finish.In this case, moxibustion feels as good as acupuncture.

Thyroid dysfunction

※What is the thyroid gland?

The thyroid gland is a butterfly-shaped organ located below the throat button that secretes thyroid hormones.

Thyroid hormones stimulate metabolism, regulate pulse rate, body temperature, and the autonomic nervous system, and maintain constant energy consumption.

※What happens when the thyroid gland is abnormal?

There are two main types of thyroid abnormalities.

One is hyperthyroidism, which is caused by excessive thyroid function.

The most common form of hyperthyroidism is Graves’ disease (also known as Graves’ disease), in which thyroid hormones are produced in excess.Symptoms include shaking of the arms and legs when lifting them (tremor), eyes that seem to pop forward abnormally, abnormal heart palpitations even with slight movements, swelling of the thyroid gland, abnormal sweating when doing nothing, weight loss despite eating, and other symptoms such as high blood sugar and high blood pressure.

The other is caused by an underactive thyroid gland and a deficiency of thyroid hormones.Chronic thyroiditis (Hashimoto’s disease) is a typical example of insufficient thyroid hormone production.

Symptoms include an abnormally sluggish body (general malaise), decreased sweating, weight gain despite not eating much, and constipation due to inactivity of the internal organs.

改善方法

※How to see it in traditional Sino-Japanese medicine

All illnesses caused by hyperthyroidism are considered to be due to the spillover of heat.

Excess heat remains in the body after overwork, the aftereffects of fever, or extreme inactivity during growth.When this excess heat remains in the body, various symptoms can occur.

This excess heat is not abnormal when measured with a thermometer, but is heat left in the core of the body as “hot flashes”.

The primary reason for excess heat is constitutional.If the excess heat builds up in the chest, the heart and lungs heat up, causing palpitations and shortness of breath with even the slightest movement.If it builds up in the stomach, the stomach works abnormally hard, resulting in a large appetite.However, since the metabolism is also abnormally active, the person does not gain weight even if you eat, but rather loses weight even if you eat. Because of the active metabolism, sweating also becomes abnormal and one is constantly sweating.In addition, the pharynx is at the end of the “Shaoyin meridian”.The Shaoyin meridian regulates the body’s water balance and cools the body to prevent overheating.However, inflammation of the thyroid gland, which is the site of the Shaoyin meridian, prevents the body from cooling down, and excess heat is thought to remain in the body.Symptoms are especially worse in summer.

All symptoms of hypothyroidism are related to cold.Coldness is caused by poor blood flow.When blood flow to the hands and feet is poor, the hands and feet become cold easily.When blood flow to the brain is poor, forgetfulness and slowness of speech occur.When blood flow to the intestines is poor, the intestines are unable to carry the food they eat, which weakens their ability to excrete, resulting in constipation.Because blood flow is poor, blood vessels cannot be nourished, and internal bleeding, irregular bleeding, and excessive menstruation are more likely to occur.Symptoms are worse in winter because the body cools down.

※Treatment

Treatment for hypertonia involves acupuncture at acupuncture points on the Shaoyin meridian, which cools the body in order to remove excess heat.Acupuncture points related to the meridians causing symptoms, such as the heart and stomach, are used to further remove heat.

In hypofunction, acupuncture is applied to the lunar spleen meridian, which stimulates blood production, to restore blood volume and ensure that blood is well distributed throughout the body.

Since blood is produced by the ingestion of food and drink, acupuncture points that aid digestion and absorption in the stomach and intestines are also used.Moxibustion is applied to warm the stomach.

肩こり

国民的症状でもある肩こりですが、肩こりの原因には様々なものが考えられます。単純に手の使いすぎによる肩凝りは、むしろ少なく、ほとんどは他からの影響によるものが多い。タイプ別肩こり「のぼせによる肩凝り」「精神労働による肩凝り」「高血圧による肩凝り」「風邪など発熱後の肩凝り」「胃腸症状からの肩凝り」「ストレスによる肩凝り」「その他」など。肩こりのタイプ別にするだけでも様々な原因があります。一般的な肩こり解消法ではなく、きちんと肩こりの原因にアプローチし、治療していきます。

改善方法

治療は鍼と灸を使い、肩こりの原因にアプローチしていきます。

「のぼせによる肩凝り」では、上半身に昇ってしまった気を鍼とお灸によって下に降ろします。

「精神労働による肩凝り」では、特に気を消耗する労働作業が多く、気が不足気味になります。また、動きの少ない作業の為、気が滞ります。鍼とお灸を使い、この消耗した気を補い、停滞した気を流れるようにします。

「高血圧による肩凝り」では、まず血圧を下げるように治療します。

「風邪など発熱後の肩凝り」では、溜まった熱が、どこの経絡にあるかを探し出し、その経絡を使って、熱を除去します。

「胃腸症状からの肩凝り」では、胃腸に熱を持った場合が多く、その熱を経絡を使って除去します。

「ストレスによる肩凝り」では、特に胸に熱が溜まる場合が多く、その熱を経絡を使って除去します。

鍼は、経絡の気の流れの調節するものです。身体に深くは刺しません。また痛みを感じる事もありません。この時点で、すでに肩凝りが改善されているのがほとんどです。残った肩凝りは、凝った部分を直接、その凝りかたを考慮して鍼とお灸をします。この場合も先ほどの、気の流れの調節と同じです。

腰痛・ぎっくり腰

腰痛・ぎっくり腰の原因は色々とありますが、大きく分けると以下のような症状に分類されます。

-

突然腰に痛みが走り動けなくなるぎっくり腰(急性腰痛)

-

事故や怪我などによる腰痛・ぎっくり腰(熱を持った腰痛)

-

冷え、むくみによる腰痛・ぎっくり腰

腰は身体の要です。なので腰に痛みが出ると身体が思うように動かなくなるのと、その痛みをかばう様に身体を動かすようになるので、違う部分に負担がかかり、違う部分まで痛くなったりします。腰痛には明確な原因があるものとそうではないものがあるので、問診や触診をし、状態を確認しながら、鍼とお灸で治療をしていきます。

改善方法

熱を持った腰痛・ぎっくり腰

熱を持つ腰痛はほとんどの場合腰を痛めた明確な理由があります。まずは、痛めた原因と痛い場所の確認をします。事故や怪我、無理をして腰に負担がかかったなどによる腰痛・ぎっくり腰は患部に炎症が起こり熱を持ちますので、その熱の場所と程度を確認し、熱を取り除くための治療をします。身体の中で熱い物は血液しか無く、患部に熱が溜まっているという事は、そこに充血や内出血が有るという事です。まずは、患部にたまった血液を血行を良くする事によって正常に流れるように促します。そして鍼は、足に有る血行を良くし、筋肉の緊張を取るツボにします。次に患部を冷やす足のツボに鍼をします。最後にお灸を使い鍼の効果を高めます。

冷えによる腰痛・ぎっくり腰

冷えによる腰痛は、実際に腰を触ると冷たくなっています。腰を触ってみて自分の手が温かくて気持ち良いと感じる人は冷えている人です。また、冷飲食の過食により腹部から腰に冷えが波及している人はお腹を触っても冷たいです。特におへその下が冷たく、普段から下痢傾向です。まずは、問診、触診をしながら、冷えの原因となっている要素や冷えている部位を探します。そして、足にあるつぼを使って下半身の血行を改善し、下半身を温める様に鍼をします。熱による腰痛も同じですが、患部の血行を改善する事により、熱くなっている箇所は冷め、冷えている箇所は温まります。下半身の冷えが改善されたら、直接患部に鍼をします。残った冷えにはお灸をします。鍼は、経絡の、気の流れの調節ですので、深くは刺しません。

不眠症

現代人の多くが睡眠に関する悩みをもっています。日本の成人男女について調べた調査では、約5人に1人が、睡眠に関する何らかの悩みを抱えています。不眠には、一過性のものもあれば、慢性的にずっと続いているものもあり、人によって症状の度合いは違います。不眠は「眠れない」というだけの問題ではなく集中力の低下や疲労感、倦怠感、抑うつなど様々な症状をひきおこす原因にもなります。

不眠症は5つのタイプに分類できます。

-

寝つきが悪い「入眠障害」

-

ぐっすり眠れない「熟眠障害」

-

夜中に何度も目が覚める「途中覚醒」

-

朝の目覚めが早すぎて睡眠時間が不十分「早朝覚醒」

-

目覚めが悪い「覚醒障害」

不眠症のタイプはさまざまありますが、どのタイプも自律神経のバランスが崩れている点は同じと言えます。漢方医学の基本理念は、アンバランスな身体をバランスのとれた身体に整えることにあります。そして、不眠症においても同じことが言えます。

改善方法

漢方医学的に不眠症を分析すると、熱によるアンバランスがあります。これは身体の内側に冷えや熱が旺盛で体の外側とのバランスが良くない場合や、身体の上部において、特に胸から上(首や胸など)に熱が旺盛な場合で下半身とのバランスが良くない場合などです。これらのアンバランスを鍼やお灸で整えていきます。

不眠症には様々なタイプがあり、タイプに応じて治療方法が異なります。例えぱ、眠った気がしない、夢が多い、【中途覚醒(夜中に眼が覚める)】、【入眠障害(寝付きが悪い)】、【早朝覚醒(朝早く目が覚める)】、【覚醒障害(目覚めが悪い)】、眠らなくても平気などなど。細かく診ると一人一人症状は違うものです。これらの多種多様な不眠症に対して漢方治療は症状に応じて使うツボを変えます。

例えぱ、お腹が空きすぎると眠れないという患者さんがいたとします、何かを食べれば眠れると訴えます。このような場合は、胃腸が異常に活動して、胃腸に熱が発生し、その時の熱が胸や頭に昇ると不眠となります。これに対して、鍼とお灸を使い胃の異常活動の熱を抑えるツボに処置をします。また【中途覚醒】では、何らかの原因で身体の上部(胸や頭など)に熱が多くなった時、その熱のために夜中に眼が覚めやすくなるので、下部に熱を下ろすツボを使います。

このように様々な不眠症に対して漢方治療は、アンバランスを整えるという基本理念に基づき治療を行います。

頭痛

現在、日本全国で頭痛に悩んでいる患者さんは、3~4人に1人と推定されています。多くの方が頭痛と言う症状に悩まされています。頭痛は不思議な症状で、病院に行っても、血液検査やレントゲンなどの画像診断で、脳梗塞、くも膜下出血、脳腫瘍など、脳に起こる重篤な症状が無いかを確認するだけで、ほとんどは何の異常も検出されないため、市販薬と同じような頭痛薬を処方され、経過観察となってしまい、根本治療までたどり着く事ができない症状です。さらに最近では頭痛薬の乱用から「薬物乱用頭痛」という新しい種類の頭痛へ移行している方も多くいます。頭痛にも種類がいくつかあるので、自分がどの頭痛のタイプかを確認しましょう。

▽ 頭痛のタイプ

片頭痛

片頭痛は、15歳以上の約10%の人が悩まされているそうです。男女比は「1対4」と圧倒的に女性に多く、特に20代~40代に集中しています。遺伝的傾向もあり、母親に片頭痛が有ると子供も片頭痛が起きやすい様です。ストレスやホルモンの変化が原因とされています。

〈痛みの種類〉

こめかみや側頭部に発作的に起こるズキンズキンという拍動性の痛みで、典型的なものでは痛む前にギザギザとした光が見える事もあります。体を動かすと悪化し、考え事や集中ができないため日常生活にも支障をきたします。頭痛以外の症状として、吐き気、嘔吐をともない、光や音、においに敏感になります。

〈痛みの持続時間と頻度〉

痛みは数時間で治まる事もありますが、人によって2~3日続く事もあります。頻度は週1~2回の人から月1~2回の人まで幅が有ります。

〈片頭痛が起こるメカニズム〉

ズキズキという拍動性の痛みから血流が関係している事が分かります。頭は血流量を一定に保つように調整されています。そして、その血流量を調節する物質が「セロトニン」という神経伝達物質です。このセロトニンは精神労働、緊張、不安やストレス、更に、食べ過ぎ、空腹、寝過ぎ、寝不足などの不規則な生活、また、女性の場合には月経や排卵等によって、セロトニンが大量に放出されると頭の血管は収縮し、セロトニンが出つくします。その反動で頭の血管が拡張し片頭痛が起こります。

緊張型頭痛

慢性頭痛の中で最も多いのが緊張型頭痛で、成人の23%以上の人が緊張型頭痛を感じていると言われています。その名の通り筋肉の緊張により起こる頭痛で、ストレスや長時間のデスクワークなどから、肩・首周りの筋肉が過剰に緊張すると、筋肉内の血行が悪くなり乳酸やピルビン酸などの老廃物がたまる事が原因とされています。

〈痛みの種類〉

後頭部、側頭部を中心に重くこわばる痛みを感じ、ひどい時には頭が金属の輪で締め付ける様な痛みに感じます。日常生活ができないほどではなく、むしろ体を動かした方が楽になります。他には、めまいを伴なう事もあります。

〈痛みの持続時間と頻度〉

痛みの持続時間は、誘因となるデスクワークが長時間に及べば頭痛もその時間に応じて悪化します。その為、疲れがたまる午後や、週末に悪化します。

〈痛みのメカニズム〉

長時間の労働やストレスから、肩、首の筋肉が収縮し、後頭部、側頭部への血流が悪くなり、酸素不足となり、乳酸などの老廃物がたまり、締めつけるような痛みを発生させます。

群発頭痛

群発地震のように、いったん始まるとしばらく頭痛の有る日が続きます。誘因は人それぞれですが、季節の変わり目に多く見られます。男女比は7対1と男性に多く、20代~30代の働き盛りの人に多く発症します。

〈痛みの種類〉

片側の目の奥がえぐられる様な激しい痛みに襲われ、じっとしていられず、頭を壁にぶつけて痛みを紛らわせる場合も有ります。痛む側の目の充血や涙、鼻水、鼻づまりを伴います。

〈痛みの持続時間と頻度〉

痛みは15分~数時間続き、頻度は半年~2年に一度、1~2ヶ月間に集中して毎日の様に、主に就寝後や明け方に激しい頭痛が起こります。

〈痛みのメカニズム〉

目の後ろにある内頚動脈の炎症によって発症すると考えられ、一定の時期の決まった時間に発症する事から体内時計の関与が指摘されています。

薬物乱用頭痛

近年、特に増えている頭痛に、薬物乱用頭痛が有ります。これは文字通り、頭痛薬を多用する事から起こります。頭が痛くなるとまず市販の頭痛薬を服用します。服用した直後は薬が効いているのですが、薬が切れてくるとまた服用する。これをくり返しているうちに薬物乱用頭痛へ移行していくのです。

〈痛みの種類〉

薬物乱用頭痛の方は、「頭痛になりそう!」という時点で市販の頭痛薬を飲んでいる事が多く、実際には頭痛になっていない事もあります。また、常に頭痛薬を飲んでいるため、実際に頭が痛いのかどうかも分からなくなり、「頭が痛い気がする」という方もいます。

〈痛みの持続時間と頻度〉

頭痛薬の乱用をくり返しているため、毎日頭痛を感じると言う方がほとんどです。薬を飲んではいけないと思いながらも、朝昼と3回は薬を飲む方もいます。

〈痛みのメカニズム〉

頭痛薬を乱用するきっかけとなった頭痛が激しかったため、「飲まないとあの痛みが来たらどうしよう!?」という不安から、精神的に服薬してしまうのと、市販で売られている薬の成分にエルゴタミン製剤や無水カフェインなど、依存性のある成分が含まれている事も多く、服用を続けることによる依存を招きます。

急性頭痛

非常に危険な頭痛です。「くも膜下出血「脳梗塞」「脳溢血」「脳腫瘍」「硬膜下血腫」などにより起こります。特徴は、「今までに経験したことのない様な頭痛」「いきなりバットで殴られたような痛み」「痛みにリズムがなく、徐々に痛みが強くなる」などが特徴です。命の危機に陥る様な頭痛になります。

一言で頭痛と言われる症状ですが、このように様々な症状があります。まずはどのタイプに当てはまるかを問診や触診で探っていきます。

改善方法

漢方はり治療でも頭痛の原因は血流の過不足によるものと考えています。頭がズキズキと痛むものは文字通り血流が多すぎて頭が痛くなっている物です。反対に、締め付けるように痛むもの、また、キーンと痛むものは血流不足で筋肉がこわばり、頭が縮まる事で痛くなっていると考えます。

血流過多による頭痛

血流が頭に多く集まってしまう事によって頭痛を引き起こします。頭に血流が多いため、頭を触ると熱く感じます。つまり、のぼせているのです。頭に血流が多くなると頭にある眼や鼻や耳などの感覚器は敏感になるため、光や匂いや音に過敏になります。頭の充血がこめかみで起これば、こめかみには太い血管がありますので血管が拍動しズキズキする痛みが起きます。頭の充血が後頭部・側頭部で起きれば後頭部・側頭部の筋肉が太くこわばり、ドーンとした重い痛みになります。頭の充血が耳の奥にある三半規管に起こると平衡感覚が無くなり、めまい、吐き気、嘔吐を起こします。

血流不足による頭痛

頭の血流が不足する事によって頭痛を引き起こします。頭蓋骨の外で血流不足が起きると頭は締め付けられるよう痛みます。頭蓋骨の中で血流不足が起きると、頭の芯が、かき氷を食べた時のようにキーンと痛みます。陸上の中距離走で全力疾走した時にも頭痛になりますが、これと同じ原理で頭が血流不足から酸欠になり痛むのです。

治療

治療は、血流の回復を中心におこないます。漢方はり治療では、まず患者さんの脈を見て症状を確認します。血流過多の方は脈の触れ方も強く、硬く感じます。血流不足の方はその反対に脈が弱く触れにくいです。脈を見て患者さんの状態をおおよそ判断したら、そのあと頭部の熱感や血流不足が、どこの経絡にあるのか判断し、その「熱を取る作用のツボ」、「血流を回復させる作用のあるツボ」に鍼とお灸を施術します。

風邪症状

カゼは、人間が多くかかる病気で、その90%近くはウイルスによる感染です。

かぜの原因となるウイルスには、細かく分けると約200種類、大きく分けても10種類ほどあります。

それらのウイルスには、流行しやすい季節や特徴的な症状があります。

これからの時期に多いものは「インフルエンザウイルス」「ライノウイルス」などで、これらのウイルスに感染して、鼻やのどなどの呼吸器や胃腸に炎症が起こります。

改善方法

漢方では、気・血・水(身体の構成要素)が正常なら「正気」(抵抗力)が充実し、病邪(病気の原因)に勝ち、健康が維持されるとしています。逆に、正気が不足していると病邪は侵入してきます。

かぜを治療する際には、まず陽証と陰証の2つに大別します。

陰陽とは、東洋医学の基本的な概念で、人間の活動力などを2つに分けたものです。

陽証のかぜは、熱が出て熱くなり、頭痛、激しい咳、のどの痛み、関節痛、汗が出ないなどの症状が出ます。

陰証のかぜは、実際の体温は上昇しているのですが、寒気が強くガタガタふるえ、手足が冷え、青白い顔をして、ぐったりしているなどの症状が現れます。

これらの症状を瞬時に診断し、体質に合わせて、熱証の場合は、発汗し病邪を追い出し解熱させるツボに、寒証の場合は、正気を充実させ体を温め、病邪への抵抗力を高めるツボに鍼とお灸をしていきます。

冷え、むくみ

「冷え性」といえば、一般に女性に多いと思われがちなのですが、最近では、男性でも冷え性に悩まされている方は多くなっています。また、本人は「冷え」を自覚していなくても、知らない間に冷え症になっている「隠れ冷え症」の方もたくさんいます。冷え症の種類も様々で、「体全体が冷える」という方から「手足が冷える」「おなかが冷える」「腰が冷える」と、冷える場所をあげても人それぞれです。また、体が冷える事によって「関節痛」「神経痛」「腹痛」「腰痛」「肩こり」などを起こしやすくなります。特に女性では「膀胱炎」「月経不順」「生理痛」「不妊症」などを起こしやすくなります。

原因は何か?

冷飲食の過食、冷暖房の普及、運動不足、寝不足、など、多くは生活習慣によって身体が冷えてしまうと考えられます。漢方医学では「冷えは病気の根本」と考え、体を温める事に治療の重点を置いています。身体を診る時「気・血・水」という考え方で診ていきますが、この「気・血・水」が身体の中を適度に循環している状態が健康と考えます。

「気」は体の表面、浅い部分を流れ、発汗を調節しています。熱くなると汗を出し体を冷やし、寒くなると毛穴を閉じて発汗を防ぎます。気が多く巡る事によって体表面の防御作用が増え体を温めます。

「血」は体の芯を温める作用があります。血がめぐる事によって内臓が働き、筋肉が働き、体温を作り出せるのです。血はよく働くところに多く集まり、あまり働かない所には少なくなります。その為、動かさない所は冷たくなるのです。

「水」は冷やし、潤す作用があります。気や血が旺盛で熱を持ちすぎると、水が集まり、熱を冷ます役割をします。水が少ない所は熱を持ちやすくなり、乾燥しますし、水が多い所は冷えやすくなり、むくみやすくなります。むくみは、この水の循環が悪くなり、身体の中での吸収と排出のバランスが崩れた状態になります。

改善方法

治療は「気・血・水」の過不足を調節していきます。

体表面を流れる「気」が少ないと皮膚は余分な発汗をして体が冷えてしまいます。鍼で気の流れを調節する事によって発汗を止め体を温かく保ちます。

「血」が足りない時は、「血」自体の生成が少ない時と、「血」の循環が悪い場合が有ります。「血」が足りない時は内臓を整え生成を促し、循環できるような体になるように鍼をします。

「水」が多い時は、汗やおしっことして排泄できるような身体になるように鍼をしていきます。また、鍼の効果を高めるためのお灸をそれぞれのツボに施術します。